活動紹介(60代 ボウリング再開に向けたリハビリ)

※レビューは週に1回更新する予定です!

こんにちは!

アスレティックトレーナーの石郷岡です。

本レビューでは、これまで【体力向上】【競技力向上】【肩こり改善】【減量】などの活動紹介をしてきましたが、今回は競技復帰・そして快適な日常生活を過ごすためのリハビリテーションを行いましたので、紹介します!

多くの方々、特にご高齢の方や運動部活動を行っている方は、何かしらの身体の痛みを持っていることが多いです。

この痛みが、歩いているとき、階段を昇り降りしているとき、掃除をしているとき、座っているときなど、いわゆる日常生活レベルで出てくると非常に危険な状態です。

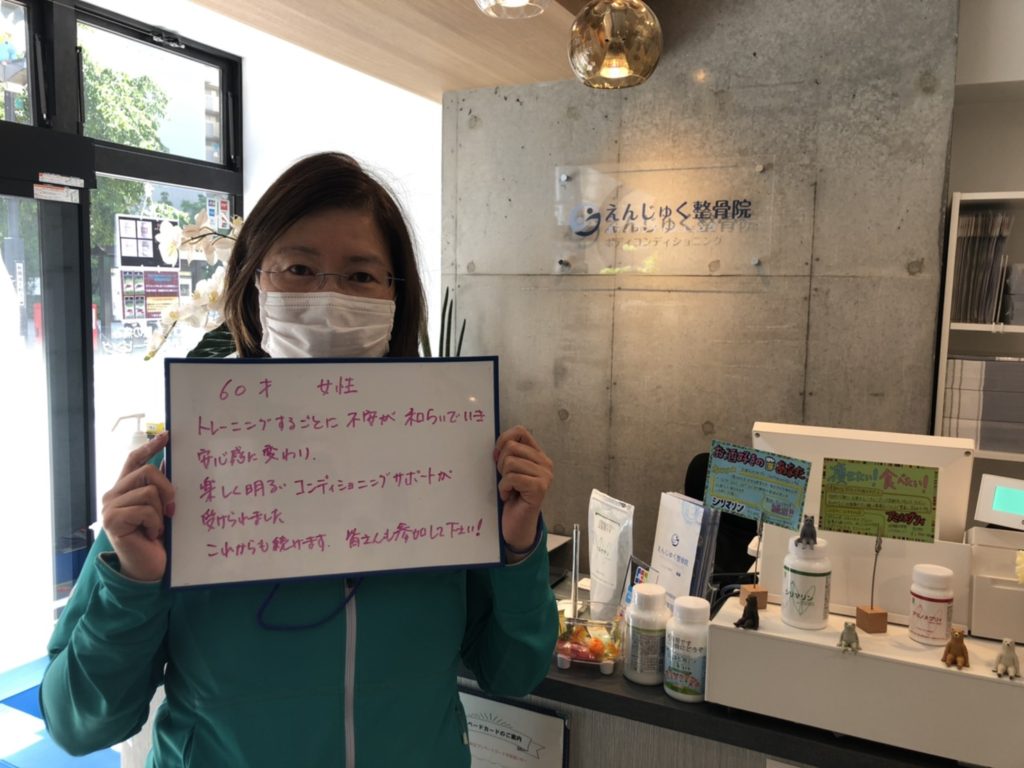

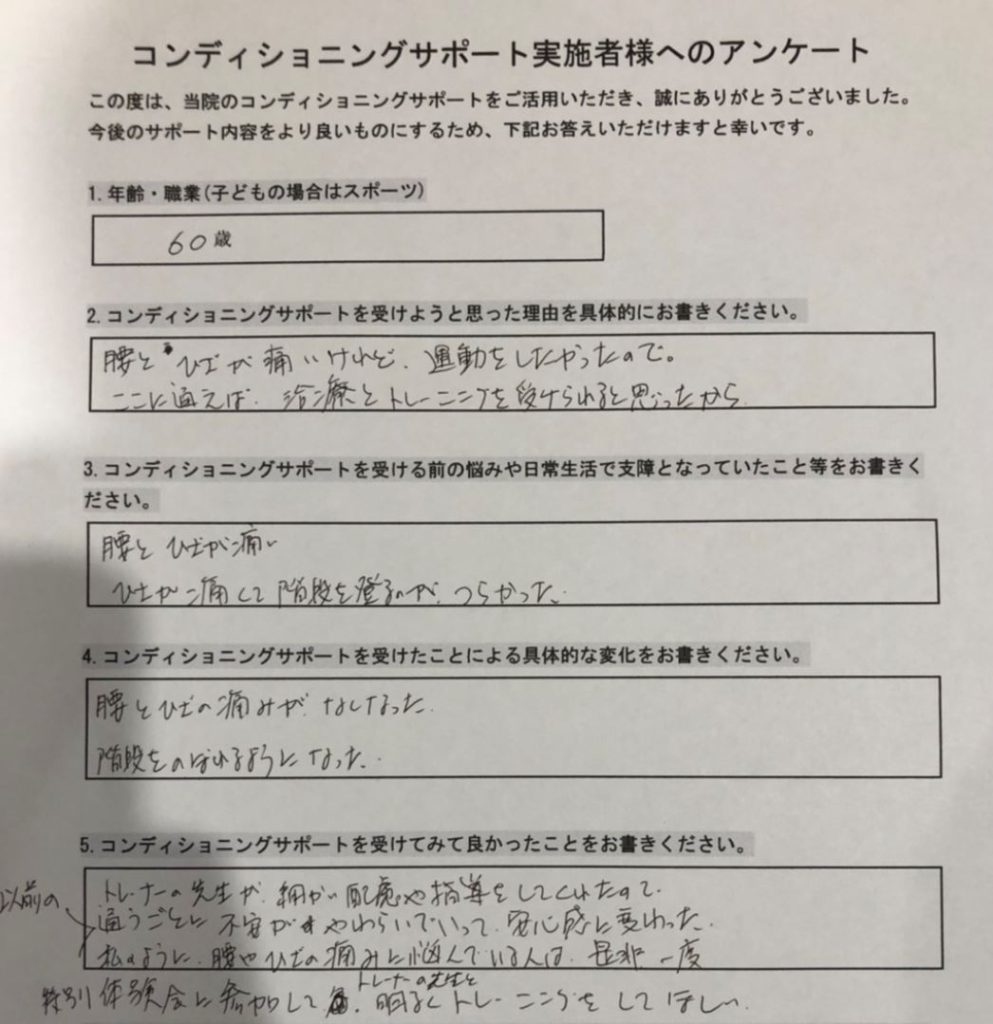

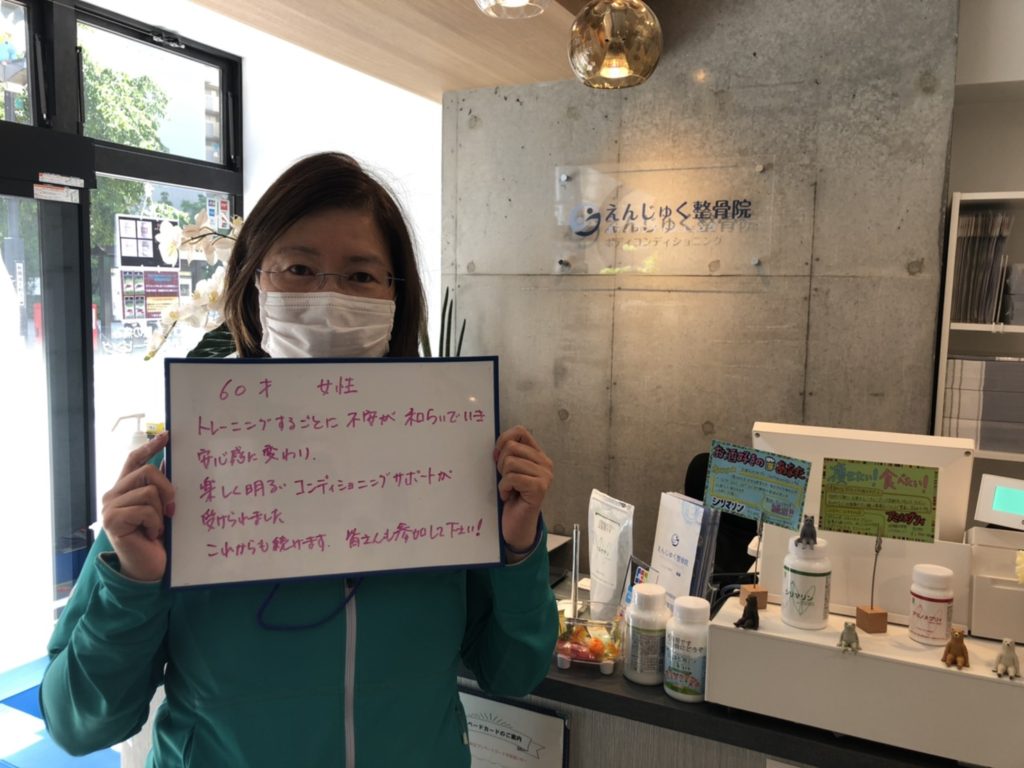

この方は、大好きなボウリングを続けていたのですが、膝・腰・肘の痛みを持っており、階段の昇りやしゃがみ込む動作、ひどいときにはトイレに座るときにも痛みが出ておりました。

僕が業務受託しているえんじゅく整骨院に初めて来られたのが12月。

2月から本格的にリハビリを開始し、最初は「この状態では、いつからスクワットができるのだろう・・」と思うほど、膝・腰回りに強い痛み、そしてその他の筋肉の機能不全が起きていました。

新型コロナウイルスの影響でボウリング場も使用できなくなりましたが、「ボウリングができるようになるには、まだまだ当分先」と、はっきり伝えたことを覚えています。

そこから約3か月。

毎回のトレーニング・ストレッチングの映像も撮っていただき、自宅でコンディショニングを習慣化したことによって回復のスピードは高まり、今では軽いジャンプもできるようになりました!

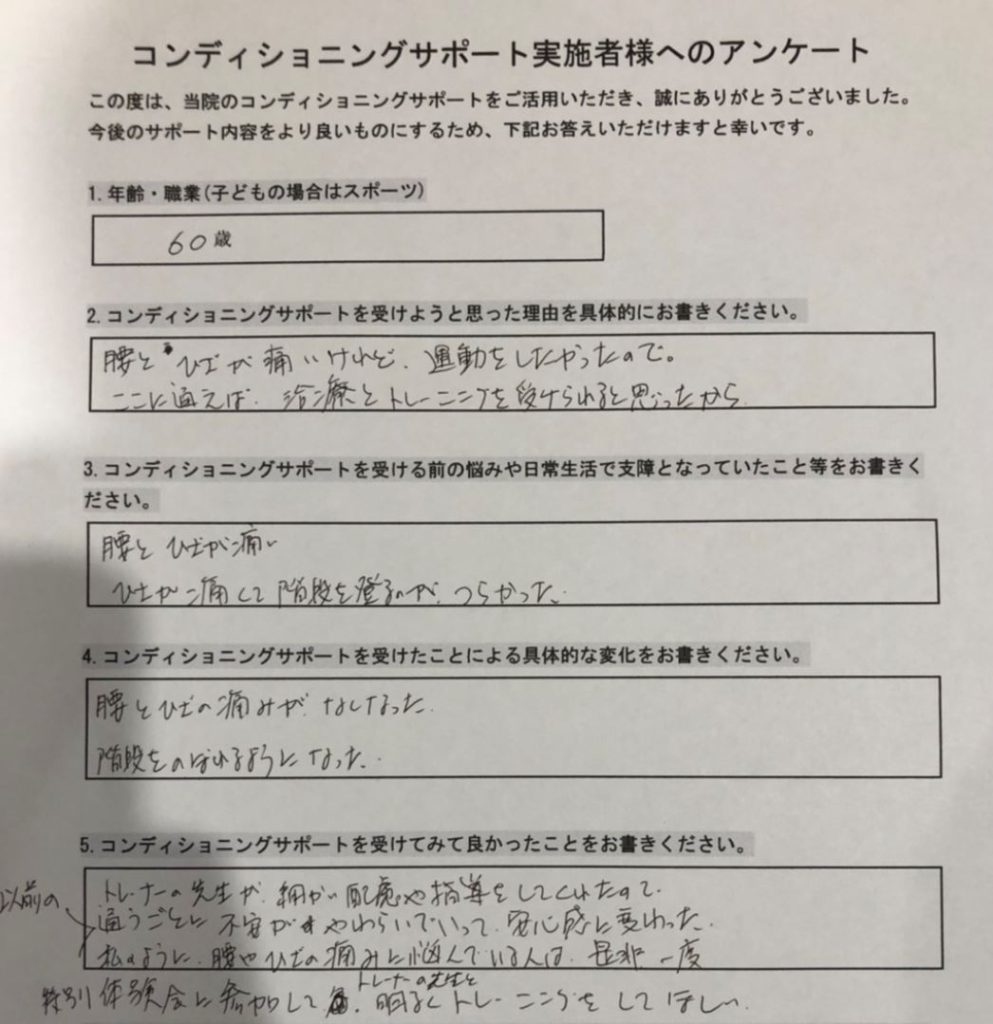

僕が最初に行ったことは、【動かしている筋肉を認識させること】です。

行ったことと書いていますが、実は、この重要性に気づいていなかったのが正直なところです(恥ずかしながら・・)。

今まで主に子どものころからスポーツを行ってきた経験がある方々もしくは現役でスポーツをしている子たちを対象としていたことから、動きの指導を行うと自然にターゲットとしている筋肉に刺激が入り、みなさん「刺激が来ています」という風に言ってくださっていたため、今回【なぜ筋肉が動かないんだろ、なぜ刺激が入る感覚がないんだろう】という疑問にぶつかりました。

おそらく作業療法士さんや理学療法士さんからすると、むしろここからやるべきと思われるかもしれません。

僕は、筋肉があること、動いていることを強く意識することなどをお伝えしました。

すると、この方は、これまで痛みがあると漠然と痛い範囲しか認識できなかったのですが、【その痛みが筋肉なのか関節なのか】ということを理解できるようになりました。

さらに、その痛みに対して【どのようなアプローチをすれば痛みが和らぐか】まで理解できるようになったのです。

まさにアスレティックトレーナーの醍醐味、【自己管理の教育】です。

今では、ボウリングも行うことができ、投球後やゲーム間のストレッチングを欠かさず、違和感が出た際の原因分析そして改善のためのフォーム修正、使用する筋肉への意識集中など、自身の在り方がとても良い方向に変化しました。

本気で身体を変えたいのであれば、意識を変えることが大切です。

ただし、そう簡単に意識は変えられません。

徐々に身体の変化を感じさせ、それとなく意識の変化を促す役割こそが、スポーツトレーナーという括りの中におけるアスレティックトレーナーの強みだと思います。

何でもない立場の人間ですが、この強みを持つアスレティックトレーナーを増やしたいです。

以上!

こんにちは!

アスレティックトレーナーの石郷岡です。

本レビューでは、これまで【体力向上】【競技力向上】【肩こり改善】【減量】などの活動紹介をしてきましたが、今回は競技復帰・そして快適な日常生活を過ごすためのリハビリテーションを行いましたので、紹介します!

多くの方々、特にご高齢の方や運動部活動を行っている方は、何かしらの身体の痛みを持っていることが多いです。

この痛みが、歩いているとき、階段を昇り降りしているとき、掃除をしているとき、座っているときなど、いわゆる日常生活レベルで出てくると非常に危険な状態です。

この方は、大好きなボウリングを続けていたのですが、膝・腰・肘の痛みを持っており、階段の昇りやしゃがみ込む動作、ひどいときにはトイレに座るときにも痛みが出ておりました。

僕が業務受託しているえんじゅく整骨院に初めて来られたのが12月。

2月から本格的にリハビリを開始し、最初は「この状態では、いつからスクワットができるのだろう・・」と思うほど、膝・腰回りに強い痛み、そしてその他の筋肉の機能不全が起きていました。

新型コロナウイルスの影響でボウリング場も使用できなくなりましたが、「ボウリングができるようになるには、まだまだ当分先」と、はっきり伝えたことを覚えています。

そこから約3か月。

毎回のトレーニング・ストレッチングの映像も撮っていただき、自宅でコンディショニングを習慣化したことによって回復のスピードは高まり、今では軽いジャンプもできるようになりました!

僕が最初に行ったことは、【動かしている筋肉を認識させること】です。

行ったことと書いていますが、実は、この重要性に気づいていなかったのが正直なところです(恥ずかしながら・・)。

今まで主に子どものころからスポーツを行ってきた経験がある方々もしくは現役でスポーツをしている子たちを対象としていたことから、動きの指導を行うと自然にターゲットとしている筋肉に刺激が入り、みなさん「刺激が来ています」という風に言ってくださっていたため、今回【なぜ筋肉が動かないんだろ、なぜ刺激が入る感覚がないんだろう】という疑問にぶつかりました。

おそらく作業療法士さんや理学療法士さんからすると、むしろここからやるべきと思われるかもしれません。

僕は、筋肉があること、動いていることを強く意識することなどをお伝えしました。

すると、この方は、これまで痛みがあると漠然と痛い範囲しか認識できなかったのですが、【その痛みが筋肉なのか関節なのか】ということを理解できるようになりました。

さらに、その痛みに対して【どのようなアプローチをすれば痛みが和らぐか】まで理解できるようになったのです。

まさにアスレティックトレーナーの醍醐味、【自己管理の教育】です。

今では、ボウリングも行うことができ、投球後やゲーム間のストレッチングを欠かさず、違和感が出た際の原因分析そして改善のためのフォーム修正、使用する筋肉への意識集中など、自身の在り方がとても良い方向に変化しました。

本気で身体を変えたいのであれば、意識を変えることが大切です。

ただし、そう簡単に意識は変えられません。

徐々に身体の変化を感じさせ、それとなく意識の変化を促す役割こそが、スポーツトレーナーという括りの中におけるアスレティックトレーナーの強みだと思います。

何でもない立場の人間ですが、この強みを持つアスレティックトレーナーを増やしたいです。

以上!